|

|

*画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |

|

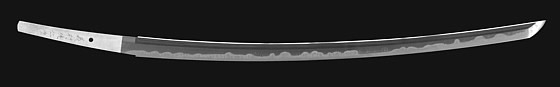

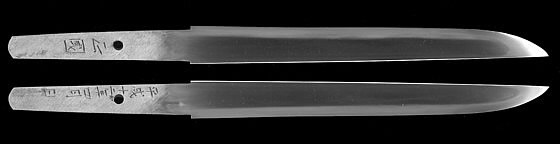

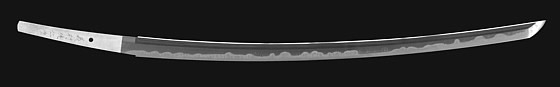

| 銘文 |

表/駿河国安達義昭作

裏/昭和甲子年五月日 |

| 刃長 |

二尺五寸二分 |

| 反り |

九分五厘 |

| 刃文 |

逆丁子乱れ |

|

|

昭和42年、人間国宝の隅谷正峯師に入門。47年、文化庁より作刀承認を受ける。50年独立し、静岡県裾野市に鍛錬所を開設。以後、新作名刀展において名誉会長賞・日刀保会長賞など受賞するなど、備前伝重花丁子を得意とした作風で活躍する。本作品は、昭和59年の新作名刀展出品作であり、協会会長賞を受賞した貴重な作品です。刃文は逆丁子乱れで、足よく入り、匂口は明るく冴える。地鉄はよく詰んだ小板目肌。力強い太刀姿は、鎌倉後期〜南北朝期の太刀を連想させ、手持ちのバランスがよく、丁寧に仕上げられています。すでに鬼籍に入られた、昭和後期から平成初期を代表する刀工の傑作です。

|

|

- 安達 義昭(あだち よしあき)−

|

| 本名/安達義昭 昭和21年生 |

師/隅谷正峯

新作名刀展 名誉会長賞 日刀保会長賞

優秀賞・努力賞多数受賞 |

|

|

|

|

*画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |

|

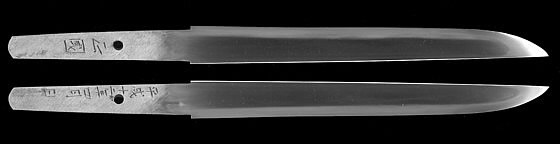

| 銘文 |

表/水心子正秀造(花押)

裏/寛政十二年二月日 |

| 刃長 |

一尺九寸 |

| 反り |

四分 |

| 刃文 |

湾れ乱れ |

|

|

江戸末期の名工、水心子正秀の脇指をご紹介致します。新々刀の開祖といわれる水心子正秀は、寛延3年出羽国の生まれ。明和8年、22歳の時に武州下原吉英門となり、初期には宅英や英國という銘で作刀する。その後、安永3年に故郷の藩主である出羽国秋元家に仕官し、その後は川部儀八郎正秀から、水心子正秀と号を名乗り、晩年の文政元年には天秀と刀工銘を改名、8年に享年76歳にて没しました。また正秀は鍛刀の傍ら、刀剣実用論を初めとする刀剣書も多数著述し、この時代にあって古刀復活に注力して「復古論」を提唱しました。その正秀の主張に賛同して全国各地から刀工が門人となり、その門弟からは大慶直胤や細川正義を筆頭とする優れた刀工を多数輩出しました。本作品は、正秀50才頃の作品で、作風に円熟を感じさせる趣きがあります。刃文はゆったりと湾れ、小沸が厚くつき、刃中には金筋・砂流などのはたらきが見られる。地鉄はよく詰んだ小板目肌で、ところどころ杢目が交じり、やや柾がかるところもあり、地沸よくつき、地景もあらわれる。やや磨り上げられた脇指ですが、表銘・裏年紀は健全にあり、当時の注文打ちとしての仕上げを思わせます。日本美術刀剣保存協会の保存刀剣に認定されています。

|

|

|

|

|

*画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |

|

| 銘文 |

表/義村純仁作

裏/ |

| 刃長 |

一尺八寸九分 |

| 反り |

一寸一分 |

| 刃文 |

丁子乱れ |

|

|

高校卒業後まもなくして、宮入一門の重鎮、真鍋純平氏の元に平成11年入門。真鍋刀匠の一番弟子として作刀技法を学び、18年に文化庁より作刀承認を受ける。翌19年に新作名刀展初出品し入選する。20年も新作名刀展入選、21年には、新作日本刀刀職技術展覧会に初出品し入選する。本作品は、義村刀匠の最新作で、備前伝に取り組んだ意欲作です。高低差のある丁子乱れの刃文は躍動感があり、匂口は明るく冴える。地鉄はよく詰んだ小板目肌で、地景がよく表れています。一尺八寸九分の長さで太刀の優雅な反りを造り、小太刀として上手くまとまっています。義村刀匠の丁寧な仕上げは、中心の鑢目や銘にもこだわり、全体に品格を感じる一振です。登録前の作品の為、為銘等承れます。

|

|

- 義村 純仁(よしむら すみひと)−

|

| 本名/真鍋 純平 昭和53年生 兵庫県三木市住 |

師/宮入行平

新作名刀展 入選多数

新作日本刀刀職技術展覧会 入選 |

|

|

|

|

*画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |

|

| 銘文 |

表/正国

裏/平成十二年四月日 |

| 刃長 |

六寸三分 |

| 反り |

なし |

| 刃文 |

湾れ乱れ |

|

|

千葉県で作刀活動をしている、遠藤正国刀匠の短刀をご紹介致します。刃文は直ぐ調の湾れ乱れで、刃縁に小沸がよく絡みます。地鉄はよく鍛えられた小板目肌で、地沸付き、地景もよく表れています。小ぶりながらも健全な現代刀工の短刀です。拵は小ぶりな時代鐔のついた、雰囲気のある小さ刀拵です。低価格で大変お買い得の短刀です。

|

|

|

| このページを閉じる |